松平広忠の連歌の切並びに筆具 附御連歌式の図 6点

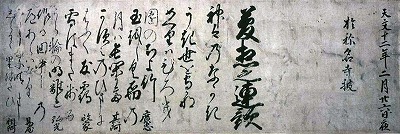

松平広忠の連歌の切

| 分類 | 市指定有形文化財 |

| 種別 | 美術工芸品(歴史資料) |

| 所有者 | 稱名寺 |

| 指定年月日 | 昭和63(1988)年4月1日 |

| 品質・形状 | [連歌の切]紙本墨書 軸装 [文台・硯箱]木製 漆塗 付 硯・水滴 |

| 時代 | 室町 |

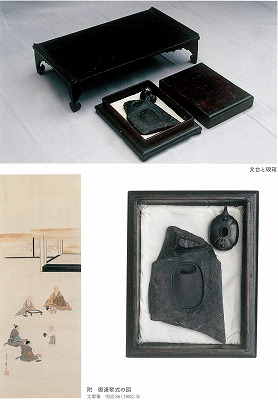

筆具 附連歌式の図

連歌は鎌倉、室町時代に流行した文芸である。称名寺は西三河の文化中心の一つで、連歌がしばしば興行され、連歌衆の出入りが多かった。徳川家康の父松平広忠は、松平8代惣領にして岡崎にあり、たまたま、天満宮より連歌発句の感夢あり、天文12(1543)年称名寺において、夢想の連歌を興行、脇句をつけた。この時の連歌一巡を書上げたのが、広忠夢想の連歌の切である。この脇句より住持其阿が家康の幼名「竹千代」と差上げた。なお文台、硯箱は御名披きの連歌興行の折に拝領したものである。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 文化財課

電話番号 (0566)48-6602

教育部 文化財課にメールを送る

ページID 13620

更新日:2020年03月11日