市民茶室「涛々庵」(とうとうあん)・二重露地(露地囲い)

日本庭園を配した市民茶室涛々庵には、涛々庵の名に因んだ欄間・唐紙の広間、草庵風の茶室の小間などがあり、本格的な茶会が開かれています。また、露地は古田織部の弟子上田宗箇(うえだそうこ)が試みたといわれる全国的にも珍しいもので、外露地を高い塀で囲い、外界と隔絶された空間を形成しています。

涛々庵の外観です。日本庭園を配した木造数寄屋造りの建物です。四方を水で囲まれ、波が「涛々」と押し寄せる水の街碧南市をイメージした意匠が随所に施されています。

広間の様子です。写真奥が10畳間、手前が6畳間です。欄間には涛々庵に因んだ波の図案の彫刻がはめらています。

小間の様子です。

露地の外観です。露地とは、茶室に伴う庭のことです。当苑の露地は全国的にも珍しい、内露地と外露地のある二重露地となっています。

高い塀で囲まれた外露地の中は、世俗を超えた清々しい雰囲気がみなぎり心が洗われる場所。茶会に臨むための大切な心の準備を整える空間です。

外露地の待合です。

内露地の待合です。

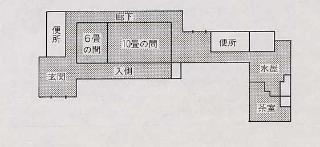

市民茶室「涛々庵」の見取り図です。

主な設備:寄付、広間(6畳、10畳)、勝手水屋、小間(4畳台目中板入)

| 区分 | 午前 | 午後 (13時~17時) |

夜間 (18時~21時) |

|---|---|---|---|

| 市民茶室 | 2,740円 | 4,410円 | 4,620円 |

市民茶室「涛々庵」の利用は、茶会等茶道に関する目的での場合に限ります。また、利用する場合には、1人以上の茶道に精通した指導者が必要です。詳しくは、施設利用のご案内のページをご覧ください。

「茶室に露地囲い」 1992.5.31 「かわら版哲学たいけん」創刊号より

茶の湯は本来、物外の境地での「遊び」である。すなわち山居の主人が親しい友を招き心をこめてもてなす遊びである。茶室は主人(亭主)の住まいであり、山居の趣を深めるべく露地という庭がつくられる。こうした茶の湯は精神性の深い生活文化として完成された。哲学たいけん村に茶室と庭が組み入れられたゆえんである。

この茶室は、茶事の研修が出来ることを基本とし、今日の大寄せの茶会にも適応でき、かつ来苑者への日常的な呈茶もなしうるよう計画されている。

玄関・広間棟と小間棟とが廊下で繋がれている。広間は主室と次の間六畳から成り、庭に面して入側(畳縁)を付している。主室は十畳敷、正面に床と地袋及び琵琶台をそなえる。千家流の七事式もおこないうるよう構成されている。間仕切の欄間には「 涛々庵」の名に因んで、波の図案の彫刻を 嵌 (は)めている。襖紙は、京都の唐長の板木で摺られたものである。

小間は草庵風の茶室で西向きに建てられている。四畳敷に上座床を構え、点前座と客座の間に中板を入れ、中柱を立て、炉を台目切とした四畳台目中板入にしている。茶道口と給仕口、躙口と二枚障子の貴人口が開かれ、特色ある間取りが工夫されている。二方に深い土間庇をめぐらし軽快な外観を形づくっている。

南へ内露地がつくられ、内腰掛と砂雪隠が設けられる。腰掛の間の中潜の向こうが外露地である。この外露地は高い塀で囲まれた珍しい構えである。このような外露地は古田織部と弟子の上田 宗箇 (そうこ)が試みていたことが知られている。茶会に招かれた客は、まずこの囲いの中の腰掛に集うのである。囲われたこの一境は、世俗を超えた清々しい雰囲気が漲り、客も心が洗われ、お互いに「直心ノ交リ」を固めることが出来る。これから始まる茶会に臨むための大切な心の準備を整える「聖」なる空間である。茶の湯を通じての哲学的体験の施設として特にこの形式を取り上げた。

京都工芸繊維大学名誉教授 中村 昌生

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 哲学たいけん村無我苑

電話番号 (0566)41-8522

教育部 哲学たいけん村無我苑にメールを送る

ページID 11305

更新日:2022年03月30日